喝茶是一个审美提高的历程

由于某些缘由,这几年我一直很焦灼,但茶却越喝越懂,茶也越做越好,知道为什么吗?

因为审美,我找到了茶的这个终极解决方案。审美不但适合茶,也适合酒,适合陈皮,适合一切口腹之欲的东西。

我在2015年之前不怎么喝酒,觉得酒是世界上最不需要的东西,滋味刺激,身体刺激,还壮怂人胆,让人冲动不理智,后面自己做茶需要大量试新茶,身体湿寒滞重,经梁老师指点,白酒最好是年份白酒可以去湿寒,就养成了喝酒的习惯。我酒量不大,二两是极限。我一直在学习品酒,在知乎有个品酒的博主叫阿诬,我把他审评过的所有白酒都几乎买齐,根据他的审评感受去体会,花了大量时间也花了十几万买酒,还是没搞懂。到2016年,我放弃白酒的对标学习,开始用喝茶的感觉去体会白酒,开始尝试用体感去品白酒,一晚上就搞懂了,原来品酒如此简单。接着我用这种感觉去体会陈皮、去体会不怎么接触的岩茶、红酒、威士忌、各种菜,也是立地成神,一下子都有了自己的标准,至少在我这个审评范畴,我对这些东西均建立了自己的标准体系,有了自己的理解。

今天,我把自己多年的经验分享给大家,就是:

口感的审美!

要喝懂茶,提高对口感的审美,不再需要去记各种繁杂的参数,苦、涩、生津回甘、饱满、甜、厚度、滑度、均衡、平和、生态、浓强,这些都不需要管,只需要去感受这款茶的口感审美。

讲审美之前,先讲讲古人的智慧。

上文提过,我这几年都很焦灼,我看了大量的书,也看了大量的视频,很多都是国学的各种经典,但由于焦灼,我经常记忆混乱,经常搞错作者、朝代、人物和事件,但不影响我继续,一万小时理论依然有用,我悟出了很多东西,其中有一点,我觉得最有用,就是回归对传统文化的尊重与认同。

我们从小就被教育成要懂科学,要用科学的思维去生活去学习,错没?可能没错,但绝不是唯一。理解这个世界有无数条路,科学只是其中的一条大道。有句话说得好,科学的尽头是玄学,以前我不理解这句话,现在深深认同。有一条佐证就是,认同“医学的尽头是中医”观点的医者和患者越来越多。

你看我们古人智慧,流传久远的一些书籍、词句,往往就是几段字,甚至一句话,就讲明白很多道理。如“一阴一阳之谓道“、”“道可道,非常道;名可名,非常名”,就一句话,流传甚广,很多人深以为然。如果按照我们从学校学习到的,有论点,要论据,要去论证,这不扯淡么,一句话怎么论据论证,但这一句话是可能是一个人几十年、甚至一辈子的心得感悟,是这些智者一辈子的总结,用一辈子去证明还不够么?西方人调侃我们不够严谨,我们调侃西方人不懂浪漫,其实是,我们一样严谨,我们严谨到用一辈子的证明,只是说完这句话,不屑于再展开证明,懂则懂,不懂自己去悟。所谓,艺术来源于生活,也是这个道理。

“悟”到的东西,是经验也是科学。文行此处,抬杠者、一些个科学数据党可以滚蛋了。

今天,我就把自己悟出的口感审美分享给大家,就一句话:

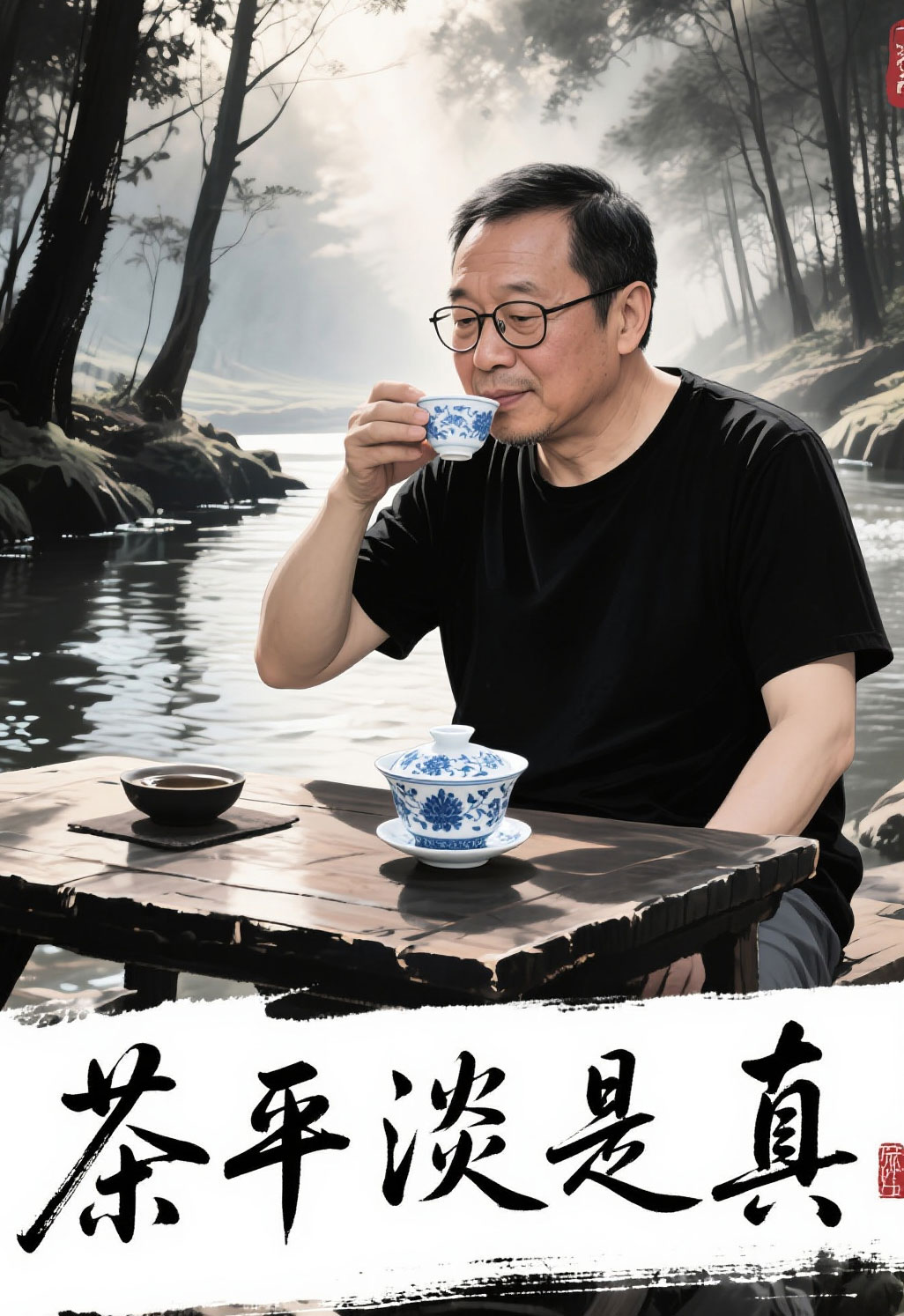

茶平淡是真!

古人讲完这句话,就走了,我还在,我展开讲讲。

1,口感经济学。

经济越发达的地区,口感越清淡。广东、江浙、上海等地区经济发达,口感清淡,吃东西多是食材本味。

条件越好的家庭,口感也多清淡,就算此前口感重辣,经济上去了,口感也会慢慢淡下来,就算富一代口感重,二代也都淡下来了。

越好的食材,吃的方式越简单。如深海鱼吃鱼生,鸡枞生吃,而且这些东西也都是清甜、有野味的。就像土鸡可以喝汤,菜市场的鸡需要做成黄焖、辣子鸡。

2,好的食材都是清甜。

如深海鱼生,如山珍鸡枞,如密林深处的茶。

我前一篇文章“什么是高端茶”花了大量篇幅讲了茶的平和,这里我再延伸下。

苦生津,涩回甘,是很多人的认知,不能说这些茶不是好茶,但一定不是顶级茶。

顶级茶是一直清甜,从头到尾都是甜,不需要苦涩,那些说不苦不涩不是茶的人,卖的喝的都是中低端茶。这也是我一直不大喜欢曼糯茶、一般的老班章茶的原因,也是我喜欢易武茶、德宏密林深处的原因。

3,好的食材都是野韵十足的。

韵,是我随时都在强调的,这也是我感受其他口腹之欲食材的最核心要素。

就像放养的鸡、冬瓜猪,吃起来就自带野韵,大家都能感受到。凉拌五花肉,大家有机会来茶区吃吃,就是把五花肉煮熟,直接切片凉吃,别有一番风味。

好的茶,好的食材,都是自带野韵的。

4,茶平淡是真。

忘记那些个专业术语,不要去参加各种茶培训,不要去听大师的各种言论,不要去试着去喝懂茶,用身体、用口感直接去感受茶,用吃东西的感觉,不要把茶当茶,把茶当成菜汤,鲜的、能多喝的,就是好茶。

茶平淡才是真!

这是我《纸上谈茶》系列的第三十六篇文章,点击查阅更多《纸上谈茶》文章。